在刚竣事的国庆假期,县域旅游完全是一个引东说念主详实的气候,或者说景不雅。

比如,因为《黑据说:悟空》而速即爆红的“小西天”景区,让山西省临汾市的隰县成为热点去向,旅客之多,完全超出景区承载材干。当地公安国法东说念主员一句真挚的说念歉——“想骂,到我这儿骂两句”——也因此走红采集。像隰县这么的旅游热点县,还包括宁夏银川的贺兰县、陕西延安的宜川县、广东韶关的仁化县等。

以往,县城仅仅中国城镇旅游当中的“无名者”,能眩惑的多是本县和相近县辖州里的旅客。如今,它们中的部分县城得到的蔼然度不仅跳跃所在地级市,有的在短短几天里仍是接近本省的省会城市。《中国新闻周刊》等媒体在报说念中更是借用了时下的采集流行语描写县城在这个假期“赢麻了”“是最大赢家”。县城受迎接的程度由此可见一斑。

这不是连年来县城第一次如斯受蔼然。跟着酬酢媒体上刮起“县城风”,县城仍是偷偷潮行了多年。上世纪90年代和本世纪之初的县城穿搭、发型和掩盖,甚而成为某种悲伤记号,手脚一种先锋立场被效法、被再造、被阐释。至于这些立场是否如实属于彼时县城也不那么紧要了。专诚念念的是,在往常城市化大竖随即期,县城还被合计是一种逾期的、以农业为主的城镇区域:当一个东说念主要面貌大皆市某个边际不够那么摩登时,很可能用的表述即是“像县城”“满满县城风”。这一切至少在文化真谛真谛上似乎运转了一些玄机更正。

扯后腿之下,一个问题闪现:什么是县城的“城”?有的县城成为老县城,有的升为县级市的城区,有的增多了新城,有的并入市区的城区。粗略咱们会说它是中国政事社会的下层、县治的基本处理单位、较小领域的城,是逃离大城市返乡的主张地,亦然情面社会,凡此千般,从各个角度皆不错给出县城的界说来。在本期专栏“聚落·局势·东说念主”,陈映芳与咱们聊的是县城之“城”这一基本问题。那边是县城,它的“城”是什么,范畴在那边,有何种变迁和运说念……由实地捕快到史料渐渐张开。她实地捕快的案例是江苏的吴江县城。

吴江松陵街说念。作家陈映芳摄于2023年10月。

“聚落·局势·东说念主”:现代东说念主栖居于采集之上,通过编码、指尖、屏幕与寰宇取得磋商。这并不虞味着东说念主们就此“不战役”。当咱们惊羡起“东说念主离不开社会”时,既是在说东说念主的行径受社会限定、习尚影响,无法对抗,亦然在说东说念主生涯在某个地点:它载着咱们某段资历的操心、某次与家东说念主告别或再会的心扉、某组抽象的记号,凡此千般,将东说念主与地点磋商起来。与东说念主失去磋商的,或者从未有过磋商的地点,才是那“非地点”(Non-Places)。

往常多年,手脚社会学家的陈映芳一直奋勉于于对中国城市性、城市化与中国社会兴起逻辑的斟酌。她向读者展现了她兼具实证与念念辨精神的学术文本。客岁她退休了,书评周刊借此邀请她开设专栏,换一种身份和视角,去念念考在旅行、打听和查找贵府中遭受过的聚落、局势,还有东说念主。咱们把专栏叫作“聚落·局势·东说念主”。凡添入其中的著作,均关系东说念主的聚落和局势,并无特定的撰写章法,不外是有感而发。

本文为第五篇:从吴江城说县之“城”。

撰文|陈映芳

“江村”的县城在那边?

费孝通先生的《乡土中国》和《江村经济》皆是中外学者了解中国社会的紧要文本。不外,他所分析的中国乡村社会的基本属性,在某种程度上被一些学者扩大成了中国举座社会的本体特征,而中国城镇社会相应地被忽略了。

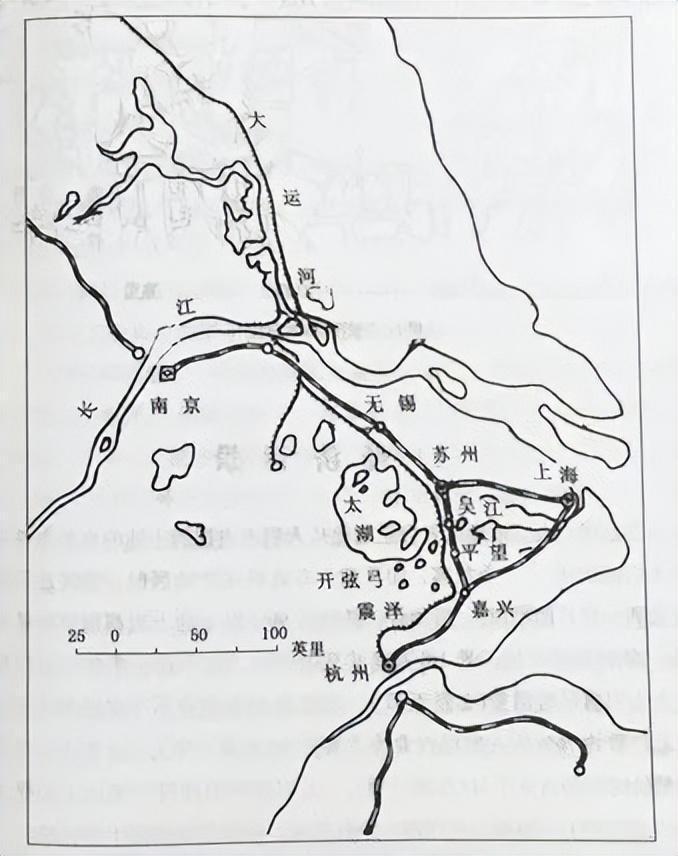

咱们知说念,费先生本东说念主出身在江苏省吴江县的县城里,而“江村”(开弦弓村)就在其时的吴江县开弦乡。他曾经反复强调,村民的经济生涯和社会生涯,皆受到相近城镇的平直影响。“在数十个屯子的中心肠带就有一个市镇。市镇是网罗周围村子土产物的中心,又是分拨外地城市工业品下乡的中心。”开弦弓村所依傍的主如果震泽镇。事实上作家还专门用舆图表明了开弦弓的地舆位置偏激与震泽等镇以及吴江县城、苏州、无锡、嘉兴、上海、杭州等城市之间的关系。

城镇群中的开弦弓。图片来私费孝通《江村经济》更正本,上海东说念主民出书社,2013年10月,第20-21页。

我我方曾在苏州念书、责任多年,上世纪80年代也去吴江的一些古镇参不雅过。但不知为什么,一直没去过吴江县城,甚而皆不知说念吴江县城叫什么镇——在上世纪80-90年代各地撤县设市以前,县城在行政区画上大多是县辖“镇”。而一提到吴江的镇,江浙沪一带的东说念主,或斟酌明清史、近代经济史的学者,领先意象的,大多是“震泽”“盛泽”“同里”“黎里”“平望”等名镇。我亦然其后才弄昭彰,吴江县城原本叫松陵镇,它早在唐代就已置镇,比不少宋代运转渐渐兴起的江南市镇要早。

如今的吴江已不再是一个县了。1992年2月吴江撤县设市,2012年10月又撤市设区——它咫尺成了地级市苏州下属的一个区,松陵镇因此也成了吴江区下属的一个街说念。松陵街说念咫尺归2010年启动斟酌的苏州太湖新城代管。

地处苏南的古城苏州,自上世纪80年代以来,借力于地、市淹没,以及地级市代管县/县级市等新体制,其地皮拓荒和新城确立的进度令东说念主目不暇接。在这个经由中,吴江县成了苏州市的郊区,老县城松陵镇也成了历史。阿谁曾经的县城是什么神色的?带着兴趣心,客岁秋天里我去了次松陵,在它的主要几个街区庄重走了一圈。

如今的松陵,在行政区画上固然仅仅个街说念社区,但形态上依然保抓了一个县城的情势。主城区有不少半旧不新的商厦,有辞谢车辆通行的步碾儿买卖街,还有在其他苏南老县城也能看到的江南园林立场的城区中心公园。2023年的初秋,马路边不少店铺还关着,市井显得有些疏远。老公房社区大多莫得经过“微更新”,显得有些破旧。马路双方不少东说念主骑着电动车在仓猝赶路,而东说念主行说念上很少能听到扯后腿少量的东说念主声。与好多城市相同,那时的吴江城,还莫得从几年疫情中复原元气。

松陵街说念买卖区。(本文作家供图,下同)

松陵街说念做事处。

与江南不少老县城和古镇比较,让我稍感不测的是,松陵城区除了几处经过修缮或重建的历史古迹外,城里较有数有紧要的历史名胜或成领域的古建筑。倒是那些以“县府”“某某局”等原有县/市机构定名的马路和楼栋,让城市有一种寥寂的历史感。

天然,在网上不错看到吴江区和苏州太湖新城的斟酌蓝图,充满了改日感;一些网民对松陵与苏州城区的同城化确立也充满了期盼。

松陵街说念。

松陵偏激他江南县城的

历史运说念

历史上的吴江城,曾历经了行政地位的升沉,元代时它曾由县治升格为州治——元贞二年(1296年)吴江县被升格为中州,附庸其时的平江路。但明洪武二年(1369年),吴江州又被改回吴江县。自此至上世纪九十年代,松陵一直是县府所在地。

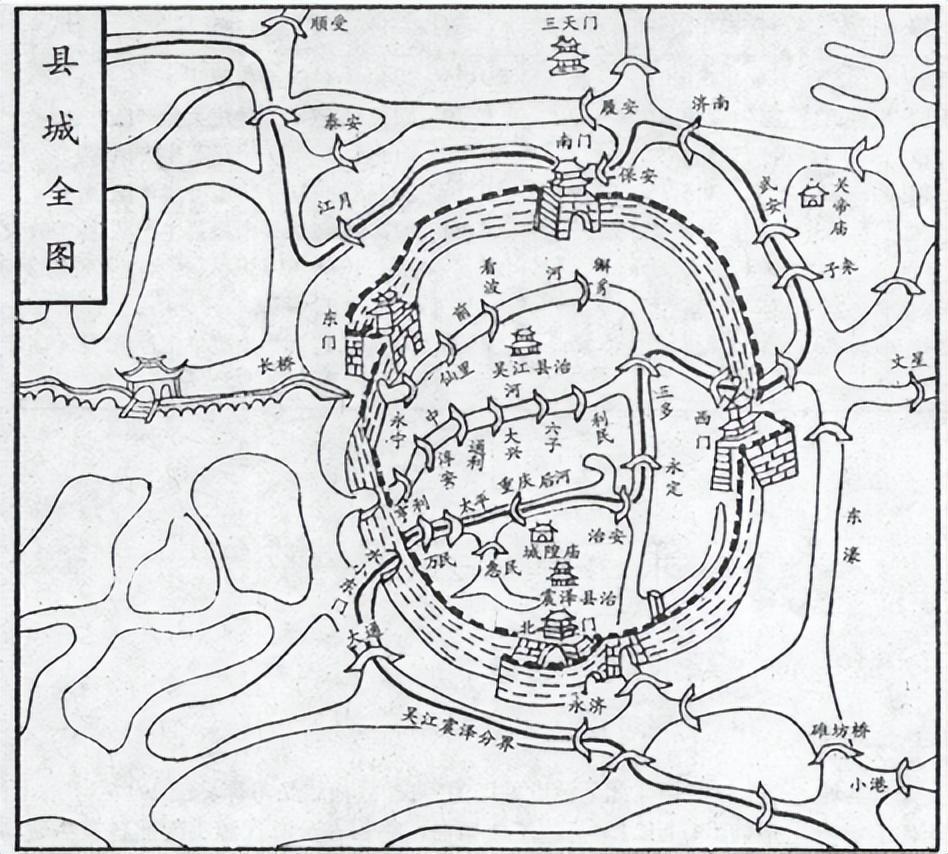

东说念主们时常会合计,固然中国传统城市多为地点政事中心或军事据点,但工买卖经济的发展无疑会带动城市的膨胀。但是地处江南最敷裕地带的松陵,在明清本领却似乎并莫得得到城市的显耀发展,也未有行政层级的晋升。事实上在清代它还曾遭受了被拆分的纷扰。清雍正四年(1726年)朝廷将原吴江县偏西的一块划出,另置了一个震泽县,偏东地仍为吴江县,原本的县城,随之被用来两县同城分治、各辖其半,南为吴江县治(在其后的县府址),北为震泽县治(在其后的督察所一带)。一直到民国元年(1912年),吴江、震泽两县才又复合为吴江县,附庸其时的江苏省皆督府。

清代吴江、震泽两县的县城图。图片来自吴江通网“吴江县志”。

自秦以降,“县”一直是由国度从上至下地纵向统率的下层政区。不仅县官得由天子平直任命,县本人也被朝廷分红不同的品级,从按领域分等,到依照“冲繁疲难”四字来区分。而中国的“城”,从城墙城池(城郭)到城门等,按照城的行政层级及领域,也有不同的章程。至于县域领域的析分或撤并,以及一城被用以两县同城分治,这么的气候也并不鲜见。事实上清雍正初期与吴江县同期被分拆的,在江苏就触及了苏松常三府的各个县(一次性析出13个县)。仅在苏州府域内,就有长洲县(一部分被析出另设元和县)、常熟县(一部分被析出另设昭文县)、昆山县(一部分被析出另设新阳县)等县。其时新设诸县皆是与原本的县共用一城,其中苏州甚而成了吴县、长洲、元和三县同城而治的一座城。

浏览中国的地点史及城镇史的关系贵府,有个问题一直会困扰我:历史上的行政区画,从高层的郡、省等政区,一直到下层社会中的镇、乡乃至村等社区,胁制地被改变竖立,或者被再行分散、组合。这其中变化最多的,是历代的统县政区(如府、州、路、说念、专区等)。而下层政区“县”——即使被合计是中国几千年来最为明白的政区竖立——也不乏各式变化,触及政区所属、范围领域、县际范畴、县的数目,以及县和县治的名字……为什么?

县之城

最近,我试着从一些历史地舆学的论著中探寻教益,真切感受到,由于对地点行政区画史、政事地舆史等学术领域穷乏了解——地舆学的专科门槛,通古今的学问难度,还有跨学科的分析视角等,时常让东说念主腐臭三舍——导致我方在过往的学习和斟酌中,对关系问题的遐想和贯通受到了千般肆意。就像上述清代雍正初年江苏南部地区大领域的升州析县气候,最近我才知说念,史学界其实已有不少斟酌,分别从东说念主口领域、钱粮征收、官员考成、政事地舆等不同角度作出阐扬。

“政区分等是秦汉以降历代统辖者为对行政区画进行分类管制而作出的一种紧要轨制安排,其分类程序屡经变迁,或以东说念主口数目,或以钱粮额度,或以政事地位,或以处理难度为依据。延至清代,政区分等轨制集历代之大成,不管是分等程序的抽象性与程序化,如故政区分等与官僚选任聚首的紧密性上皆达到了极高程度。”(胡恒《清代县级政区分等轨制再探》《历史地舆斟酌》2021年第2期)

在这套政区分等的体系中,县城自有它无可替代的紧要性,却也有其不有自主的运说念。朝廷对县的新置、析分或撤并等方案,决定着县城的生成(或指定既有聚落为县治,或另筑新城),抑或消散(如降格为镇);一些县城也可能在政区变动中幸运升格成了统县政区的治所,从而解脱了身为“县城”的运说念;在民国以来的一些历史阶段,还有一些县城在政府股东“切块设市”的经由中脱离县域政区,从而成了直属中央政府或省政府等的“市”;天然,更多的县治,一直即是由国度量身定制的、绵延存在了千百年的“县城”。

在上世纪末期“整县设市”的城市化体制和地皮大拓荒指令运转前,中国各地的县城时常被东说念主们称为“老县城”“小县城”,这看似出于大城市东说念主的偏见,但这何尝不是它们的一种宿命呢。

如今咱们仍是习尚了将历史上各式层级的“城”统称为“城市”。对于城市的类型,城市学教科书里也有各式分类的方法。那么中国寰球衣钵相传的“县城”,到底属于什么类型呢?固然在不同的期间、不同的区域,它们之间也有经济文化的各异,可这似乎并不妨碍东说念主们对它某些属性的共通的感受和领略。

对“县级政区”成见偏激历史的了解,应该有助于咱们贯通国东说念主眼中的“县城”像。就如周振鹤、赵逸才等历史地舆学家的斟酌所教唆的那样,县城偏激县衙历来是皇权鄙人层社会、在凡俗寰球中的具象的存在;在政区轨制的演变历史中,国度处理呈现了越来越向下层渗入的趋势,在此经由中,朝廷对县级政体的统率也越发精好意思;县的增置、析分或撤并——县域政区的密度,并不单与国土版图或东说念主口的增长关系,更与经济(钱粮资源)、地点力量等关系——敷裕而地点势力强的区域,其政区领域更可能被压缩;而政区之间分疆划界的具体方式,以及县治等的竖立安排,主要死守于朝廷主管地点的政事需要。

《中国地点行政轨制史》,周振鹤著,上海东说念主民出书社,2019年6月。

也即是说,曾经以县衙为中心存续下来的老县城,既不同于由地舆环境或血统纽带等要素酿成的传所有这个词同体,也区别于由大皆异质的东说念主口/族群、为了经济等各式主张而集中到沿途的城市社区。不管地处何方,县城领先是一种国度权利据以主管下层社会、并以领受社会资源为主邀功能的额外空间。其实对历来的国东说念主而言,它本有一些自明的属性被浩繁认可。而今天的东说念主们,尤其那些对新的城市生涯有体验、有向往的年青东说念主,对“县城”的城市属性之是以会发出千般疑问,私以为,主如果出于对县城传统属性的现代转型的遑急期待,或是对它在不同程度上呈现出的结构连续性以及强大的文化基因的困惑。

老县城的运说念,以及它们现代转型的可能性,无疑有赖于政区体制的进一步变革,以及城镇化策略框架的更正。另一方面,它还与从下到上的“市—城”关系的演变平直关系,与东说念主们对盼愿生涯方式的遐想力和行能源关系。这是另外一些话题了。

本文系独家原创内容。作家:陈映芳;剪辑:西西;校对:刘军。未经新京报书面授权不得转载。